إصلاح التعليم من أهم أسس النهضة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد..

فتختلف الرؤى والأفكار، بعد أن أتيح لمصر أن تتكلم بحرية، وأن تفكر بجدية، لإصلاح ما فسد، وللبناء على نقاء لمستقبل وطن صار ملكا لأهله، وشعر كل فرد فيه بعزة الانتماء، والفخر بالأبناء والآباء.

وبدون التورط فى الحكم على النوايا لدى بعض الأفكار المطروحة على الساحة الإعلامية، نريد أن تتفتح عقول النشء الواعد لحوار هادئ وهادف، كما نريد للصفوة والنخبة أن تتريث فى سعيها لاستيراد الأفكار والنظم قبل أن تجرد ما عند هذه الأمة من ثروة تشريعية قدمت للعالم حضارة إنسانية ظلت ترفل أثناءها فى حلل من المجد والفخار، والأمن والاستقرار، وهذه الثروة مرنة ومحفوظة وصالحة ومصلحة لكل جيل وعصر من حيث إنها متسقة مع الفطرة والعقل، وليست خاصة بجنس أو بيئة فقد طبقت فى كل الظروف والبيئات فى أوروبا وأسيا وأفريقيا وانطلقت منها حضارة الغرب التى يشمخ بها الآن.

وحين طبقت بصدق بنت حضارتها على أسس تربوية تضرب جذورها فى عمق القلب الإنسانى لتنطلق منه الإشارات والدوافع نحو تسخير كل ملكات الفرد إلى العمل النافع والتسابق فى وضع اللبنات القوية لبنيان شامخ ومعمر وجاذب ومضىء.

ومن واجبنا أن ندرك أنه لما كان هذا التشريع المحكم- حين يسود- طاردا لغيره من نظم بشرية لا تدرك من حقائق الوجود ولا من طبائع النفوس ولا من مفاجآت المستقبل ما اختص به صانع هذا الوجود عالم الغيب والشهادة.. كانت العداوة من هذه النظم لهذا الدين منبثقة من تعارض المصالح والأهداف أو من الجهل بما فى هذا الدين من سمو وعظمة وكان للشيطان اليد الطولى فى إذكاء روح العداء والعدوان والعناد ومحاولة تشويه الإسلام والصد عنه وتزيين ما اخترعه العقل مستدلا بما توصلت إليه النظم البشرية من اكتشافات علمية مذهلة استخدمت فى القهر والإذلال والسيطرة على مقدرات الشعوب المسلمة التى وهن اعتصامها بحبل الله ولم تنفذ ما أمرها به شرعها فى تحصيل أسباب القوة للدفاع عن وجودها وعن هويتها وعزتها، واستسلمت لمغريات الحضارة، واستكانت لمن فرض عليها من أصحاب المطامع الشخصية يلهونها عن رسالتها، ويقفون أمام نهضتها على أساس من تعاليم ربها..

على أن ما وصلت إليه أحوال هذه الشعوب المسلمة كان مخططا له من قبل عقول بذلت جهداً جبارا فى الوصول إلى السبل التى تحطم فى الأمة روح العزة والكرامة والبذل والتضحية وتضطرها إلى الانبطاح أمام الحضارة الغربية وكان من أهم هذه السبل العبث فى نظام التعليم والتربية بدءا من إقصاء التربية الدينية عن منشآتها التعليمية وإهمال الثقافة القرآنية فى المرحلة العمرية التى تصلح أن تكون وعاء لها وانتهاء بهذا السيل الجارف من مدارس اللغات الأجنبية والجامعات الغربية والشرقية حتى صارت مصر مضرب المثل فى فوضى التعليم..

ومن مظاهر هذه الفوضى:

1- أن لكل لغة ولكل دولة منهجا فى تربية أبنائها ولابد أن يتضمن هذا المنهج ما يسود فيها من قيم وأخلاق مع تمجيد لمسيرتها.. والآن تموج مصر بمدارس فرنسية وبريطانية وأمريكية ويابانية وألمانية وصينية وروسية، ولمدارسها جامعات تواصل تعليم خريجيها.. فأين نصيب قيم مصر وأخلاقها ودينها فى تلك المدارس والجامعات؟! وكيف يتوافق خريجوها على اختلاف توجهاتهم ليكونوا شعبا واحدا ذا هدف واحد وفكر سوىّ؟!. «والأغرب من وجود هذه المدارس أنها صارت أملا لعلية القوم اقتناعا منهم بأنها جادة فى تعليم التقنية الحديثة واللغات الأجنبية التى تفتح لأبنائهم أبواب الثراء والانطلاق نحو المناصب العليا.

2- هذه المدارس تستقبل أبناءنا من سن الرابعة وتلقنهم لغتها وتدربهم على قراءة ما كتب بها فيتعلمون لغة أجنبية قبل أن يتعلموا لغتهم الأصلية فينظرون إليها نظرة دونية من حيث إنها لغة قوم متخلفين وكل ما كتب بها ولو كان قرآنا أو سنة لا يعنيهم فى شىء فهو ينتمى إلى العصور الوسطى المظلمة كما يدعى الغرب.

3- تقابل هذه المدارس الأجنبية المدارس الرسمية للدولة، وهى أيضا مكبلة بقرارات كرومر ودنلوب فى إهمال حفظ القرآن الكريم وإقصاء التربية الدينية، وحين فكر أحد الوزراء فى النظام السابق أن يدخل درجات مادة التربية الدينية فى المجموع قامت عليه الدنيا ولم تقعد حتى أقصته من منصبه. وقد بلغ تأثير الثقافة الغربية فيها إلى أن فرضت اللغات الأجنبية على طلابها من سن الحضانة فى المدارس الخاصة التى تشرف عليها الدولة ومن السنة الأولى الابتدائية فى غيرها وهذا هو التغريب بعينه فالإسلام لا يمنع بل يحث على تعليم اللغات الأخرى ولكن بعد اتقان لغته وفهم دينه ومن المعلوم أن ما ثبت أولا فى ذهن الطفل لا يمحى بسهولة إذا كان باطلا.

4- هناك نوع آخر من التعليم فى مصر هو التعليم الأزهرى وقد حورب كثيرا منذ مؤتمر القاهرة الذى انعقد 1906م برئاسة زويمر لبحث أسباب قوة الأزهر حتى جاء قانون التطوير الذى ثبت فشله فى تخريج داعية متمكن، كما فشل فى تدريس علوم الدين حين فرض عليه منهج التربية والتعليم ومن العجيب أن الحجة التى قيلت يومها هى توحيد التعليم لأبناء الشعب الواحد، والآن نرى أخلاطا من التعليم لهذا الشعب الواحد، وكأن المقصود الأهم من هذا التوحيد ألا يكون الشعب متوحدا على الدين والقيم.

هل هناك فوضى تعليمية فى أى بلد من بلدان العالم مثل ما هو لدينا فى مصر؟

إن فرنسا ترفض أن يتكلم أحد مواطنيها أو زوارها بلغة غير لغتها، وأوروبا تعلن خوفها من أسلمة أبنائها حفاظا على هويتها العلمانية، وأمريكا تصر على نشر نظريتها الديمقراطية الرأسمالية فى العالم كله، أما فى مصر فلا يعد مثقفا من لا يدخل فى كلامه لغة أجنبية ولا يعد عصريا من تمسك بشعائر دينه، ومن يجيد الفصحى فى كلامه يقال عنه إنه متقعر يتكلم «بالنحوى»، وهو متخلف عن ثقافة العصر من منطلق أن لغة العصر ولغة الحضارة والتقدم صارت مقصورة على اللغات الأجنبية.

هل يمكن لمصر أن تتحرر من عقدة (الخواجة) وأن تنتمى إلى عروبتها التى شرفها الله بنزول وحيه الخاتم بلغتها، وأن تعى ما لديها من ذخائر فى هذه الشريعة قبل أن تستورد ما ثبت فشله روحيا وخلقيا، وتتبنى النظام الإسلامى الذى يوازن بين المادة والروح وبين الدنيا والآخرة..

إننا لن نفقد الأمل فى صحوة تدرك هذه الحقيقة بأسرع مما نتصور فهناك بشائر وظواهر وهناك نزوع فطرى نحو التدين.

إن كثيرين من طلاب الجامعة الأمريكية يتسابقون فى حفظ القرآن ودراسة علومه، وإن كثيرين من طلبة الطب والعلوم يتفوقون أحيانا فى ذلك على بعض طلاب الدراسات العربية والإسلامية.

إن الله يختار لدينه ولكتابه ولن يكون المستقبل إلا لهذا الدين لأنه الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه.. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وإننا لنمد أكفنا إلى السماء ضارعين أن يسكب الله على هذه الأمة من عونه وهداه ما يجمع شملها ويوحد جهدها ويرفع شأنها لتكون خير أمة أخرجت للناس بأسرع مما يتصوره الناس.

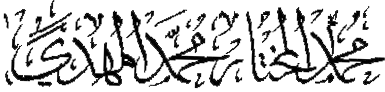

بقلم: أ. د. محمد المختار محمد المهدى

الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية

آفـة العصـر الخـوف من المسـتقبـل.. فما عـلاجـه؟[1]

الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه أما بعد..

فإن الواقع ينطق بأنه تسرى بين عدة شرائح من المجتمع مشاعر الإحباط والانكفاء على الذات والخوف من المستقبل والحيرة والاكتئاب والعبوس والقلق المؤدى إلى الأرق وانفصام الشخصية والأمراض العصبية والهروب من الواقع والتفكير فى الانسحاب من هذا الوطن والبحث عن حياة أفضل فى مجتمع آخر. ويبدو ذلك فى عدة مظاهر أو ظواهر من السخط والغضب والنقد الذى قد يتحول إلى حقد وضغينة يمكن أن تتحول إلى طاقة مدمرة للنفس وللغير.

وما نشاهده من أعمال العنف واختلال القيم بين الأبناء والآباء والأمهات وبين الزوج والزوجة وبين زملاء العمل إلا بعض آثار هذه المشاعر اليائسة، والباحثون والمثقفون حائرون فى تشخيص الداء وفى كيفية العلاج بحيث لا نجد وصفا للحالة إلا ما ورد من أنها فتنة تدع الحليم حيران.

لا أحد سعيد بعمله ولا بوضعه المادى ولا بمكانته المعنوية والبحث دائب ومستمر لدى الجميع فى محاولة تغيير الواقع ولو بالطرق الخسيسة والدروب الملتوية من الكيد والمؤامرة والكسب الحرام، بل إن السخط قد وصل إلى الاعتراض على ما لا صلة للمرء فيه من الخلقة أو الحقبة العمرية وصدق فيهم قول العقاد:

صغير يطلب الكبرا

وشيخ ود لو صغرا

وخال يشتهى عملا

وذو عمل به ضجرا

ورب المال فى تعـب

وفى تعب من افتقرا

والباحث فى كتاب الله وسنة نبيه يجد التعليل الصحيح والسبب الحقيقى لكل تلك الظواهر بل ويجد كذلك الدواء الناجع.. إن العلة الصحيحة هى انسحاب نور الإيمان من القلوب.. الإيمان بجميع عناصره.. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره.. وقد يجد بعض المنغمسين فى مطالب الدنيا أن ذلك تهويم فى عالم الخيال أو تهويل وسوء ظن بما فى النفوس.. بل قد يقول كيف تحكم على ما فى الصدور مع أن الله وحده هو العليم بذات الصدور.. وحتى أنزع هذا الخاطر أحيل القاريء العزيز إلى قاعدة منطقية عقلية هى أن الأثر يدل على المسير والسلوك ينبيء عن المخبوء فهل يمكن أن نتصور مؤمنا بقدرة الله التى لا يعجزها شيء فى الأرض ولا فى السماء أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ثم نراه يائسا من إمكانية التغيير مرتبا ما سيحدث فى المستقبل على ما يراه فى الحاضر؟ وهل يمكن أن نحكم على إنسان بأنه يؤمن بأن الله يراه ويراقبه فى كل قول أو عمل ونحن نراه يختلس أو يدبر المكائد أو ينافق البشر وهل يمكن أن يتوافق إيمان امريء بأن عمره ممتد بعد موته حتى يتحدد مصيره إما إلى جنة أو نار ثم نراه يركز كل جهده على تحسين مستواه المادى فى الدنيا ولو على حساب الآخرين دون أن يعمل حسابا للآخرة؟ وهل يمكن أن يصيب مؤمنا جزع يفقده توازنه متغافلا عن إيمانه بالقدر؟

وكيف نفهم ما يتردد على الساحة من طرح أسئلة كثيرة على العلماء تعتمد على نظرية «ضمان المستقبل» والأمن من غوائل الدهر وغلاء الأسعار: فنرى من يخرج إلى المعاش ويتسلم المكافأة يتجه مباشرة إلى إيداعها بالبنوك ليحصل منها على دخل ثابت ينضم إلى المعاش فيضمن أن يعيش على المستوى المادى الذى كان عليه قبل إحالته، فإذا قلت له: ولماذا لا تستثمر هذه المكافأة بنفسك تفتح بها مشروعا يخدم أكثر من عامل تفتح به بيوتا وتضيف به إنتاجا وتشغل به وقتا تريد أن تضيعه بالكسل والمكث فى البيت المؤدى إلى اختلاق المشاكل الأسرية.. قال لك: إن فلانا فعل ذلك وخسر وأنا لست خبيرا فى التجارة ولا فى الصناعة ولا أستطيع أن أجازف فى هذا المناخ المتقلب اقتصاديا أريد أن أعيش بقية حياتى مستورا ثم نراه ينكر حق الفقير والمسكين فى هذا المال الذى أودعه فى البنك مستندا إلى بعض الآراء الشاذة متعللا بأن إخراج الزكاة سينقص الفائدة المترتبة على الإيداع مما يضطره إلى السحب من رأس المال وبعد عشر سنوات لن يبقى له فى البنك شيء.. هكذا دبر لنفسه الرزق وخاف من نفاد المال وامتد تفكيره إلى عشر سنوات غير آبه بمن لايجد قوت يومه! هل يستطيع أحد أن يوفق بين هذه الأفكار وبين قوله تعالي: «وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا» وقوله: «ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها» وقوله: «وما من دابة إلا على الله رزقها» وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وقوله: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» وقوله: « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وتعبيره سبحانه عن السعى على الرزق بأنه ابتغاء لفضل الله كما قال سبحانه: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله» هل يمكن أن يكون نور الإيمان فى قلب هؤلاء كاشفا لحقائق الحياة؟ وهل يؤدى ذلك إلى الانتعاش الاقتصادى والقضاء على البطالة أو أنه سيزيد المتعطلين شخصا آخر يعتمد على المعاش والفائدة؟ إن هدف الإسلام من تحريم الكنز والربا أن يشجع على سيولة المال واستغلاله فيما ينفع الأمة، وعلى تشغيل الطاقات البشرية بأقصى جهد ممكن لصالح الفرد والجماعة، وإن التوكل على الله بعد دراسة الجدوى ونية النفع العام كفيلان بتحقيق الرزق الواسع الحلال. وإذا نظرنا إلى أثر هذا الضعف الإيمانى لدى الشباب فإننا نلتقى بنماذج عجيبة فالطالب بتكاسل عن التفوق لأن زميله الذى نجح بامتياز لم ينل حظه من العمل المناسب وإذن فلا فائدة فى بذل الجهد للوصول إلى هذا المستوى فالمستقبل معروف مقدما وما جاء هذا الشعور لديه إلا بقياسه المستقبل على الحاضر وكأن الحياة تسير على نمط واحد لايتغير ولا أثر لهيمنة القدر ولا لتدبير الله لشئون الكون!!

والشباب الذى تخرج إن لم يجد وظيفة تناسب شهادته جلس فى بيت أبيه عالة عليه منتظرا الوظيفة الحكومية لأن دخلها ثابت يضمن به المستقبل معرضا عن الأعمال الحرة مستنكفا أن يعمل بيده متناسيا أن نبى الله الملك داود كان وهو ملك يعمل حدادا يأكل من عمل يده وأن جميع الأنبياء كانوا رعاة غنم!!

فإذا انتقلنا إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، وجدنا الصراع قائما بين الرجل وزوجته على راتبها تارة وعلى من له الكلمة فى البيت تارة أخرى ووجدنا الإهمال والعقوق من الأبناء بحجة الانشغال فى العمل والسعى على الرزق والتنافس على جمع المال وتستخدم هذه الحجة أيضا فى قطيعة الرحم وإضاعة حق الجار، والتعامى عما يعانيه الينامى والفقراء.. إنه إذن السعار وإقحام المرء نفسه فى مجال أراحه الله منه حين طمأنه على رزقه كما يرزق الطير وحين تكفل سبحانه بأن يكون فى عونه ما دام فى عون أخيه وحين وعده بسعة الرزق والبركة فى العمر إذا وصل رحمه، وأن الإيمان ليس كلمة تقال، وليس ادعاء بأنه علاقة بين العبد وربه وإنما الإيمان شجرة يظهر أثرها ثمرا يرى ويشاهد، وينفع ويفيد.. إنه ما وقر فى القلب وصدقه العمل وإن أناسا قالوا نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل..

قوة الإيمان إذن هى التى تطرد الهموم وتنير الطريق وتوازن بين مكاسب الدنيا وجزاء الآخرة، هى التى تعيد التراحم والتواصل والأنس، وهى التى تصنع الرواج الاقتصادى وتعيد الثقة فى غد أفضل وتحفز الهمم للتفوق والتسامي، وتهذب الأخلاق وتوقظ الضمائر وتقضى على النهب والاختلاس وتشيع المتعة والأمان وتحقق للأمة الحياة الطيبة كما تحدث القرآن: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

بقلم: أ.د. محمد المختار محمد المهدى

الرئيس العام للجمعية الشرعية

عضو مجمع البحوث الإسلامية

[1] السنة الأولى – العدد التاسع ، ربيع الثاني ، 1426هـ – مايو / يونيه 2005م.

أين نحن الآن.. من رمضان الذى كان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.

فمنذ أن فرض الله الصوم فى السنة الثانية من الهجرة على كل من شهد هلال رمضان بوصفه الميقات الزمانى لنزول الوحى الخالد على النبى الخاتم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان ذلك تكريما وإشادة وتنبيها على فضل هذا الشهر المبارك الذى خصه الله بليلة هى خير من ألف شهر، وفى كل ليلة منه عتق من النيران، وتنزلات الرحمات والبركات على من شغل نفسه فيه بصلاة القيام وتلاوة القرآن والحفاظ على آداب الصيام…

منذ هذا الزمان والأمة المسلمة تحيط هذا الشهر بما يجب له من التقدير والتعظيم، وتترقب وصوله بالبهجة والانشراح والترحيب، إذ كان إحياء لإشراقات النفس التى أظلمت باستغراقها فى متع الحياة ومشاغلها طوال العام، كان فرصة لتحصيل زاد ينفع المرء يوم المعاد، كان أملا فى تكفير الذنوب والآثام وإرضاء الملك العلام، كان تواصلا بين العائلات والأرحام، كان مودة بين الأغنياء والفقراء، كان فرحة غامرة للكبار والصغار، كانت الأطفال تبتهج بالفوانيس قبل دخول الكهرباء لتضىء الظلام فى الطرقات لمن يذهب إلى صلاة التراويح أو إلى الزيارات المتبادلة فى ساحات العائلات وتحيتهم أن يسمعهم القارئ شيئا من القرآن أو من أحاديث خير الأنام، وفى هذا الجو الروحانى تتماحى الخلافات وتنمو العلاقات والمودات، وفى وقت الإفطار تدلف خيرات الله إلى بيوت الفقراء رغبة فى ثواب إفطار الصائمين.. لم يكن لصائم أن يسعد إلا بسماع آية أو حديث أو حكم شرعى أو نشيد دينى..

واستمر ذلك حتى فكر بعض شياطين الإنس بوحى من شياطين الجن أن يحرموا الأمة من هذا الخير الذى يحفظ عليهم دينهم ويؤكد أخوتهم، ويحفزهم ويربى فيهم فضيلة الصبر والتقوى، ويشعرهم بمعية الله القادر الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء فلا أحد منهم بخوف من أى قوى فى الكون مادام الله معه، وبالرغم من أن مردة الشياطين تكون مصفدة مسلسلة فى هذا الشهر تمكن صغارهم من أن يحشدوا من وسائل الإعلام والإغراء ما يقضى على كل هذه المنح الرمضانية.

وواتتهم الفرصة عندما تطورت أدوات الاتصال باكتشاف بعض سنن الله الكونية التى بنوا عليها صنع آلات مبهرة تُوصّل ما يراد بثه إلى كل بيت فى أى وقت من ليل أو نهار فتفننوا فى حشد كل ما يثير الغرائز من مسلسلات لا هدف لها سوى نشر ثقافة العرى وقتل الحياء وصرف طاقات الشعب المسلم فى البحث عن اللذة والمتعة الحرام بما يؤدى إليه ذلك من العدوان على الحرمات وتأجيج العداوات واستغلوا طبيعة الإنسان فى رغبته العارمة وحبه للاستطلاع فجزأوا الأفلام والمسرحيات إلى حلقات تنتهى كل حلقة بما يشوق إلى ما بعدها..

وانتقوا أشد هذه المسلسلات جذبا ليذاع فى رمضان، ولم يبخلوا عليها فى الإنفاق مهما بلغت تكلفتها المادية.. واستعدوا لها قبل هذا الموسم بشهور وعند انتهاء كل مرحلة من التصوير والتسجيل تنطلق الإعلانات مبشرة بقرب الإنجاز، ولم يكتفوا بالإذاعات المسموعة والمرئية فى الوطن الإسلامى بل انطلقت الفضائيات الداعرة تخترق كل الحجب والقارات، وانتشرت شبكة المعلومات الدولية تضع السم فى العسل فاستهوت الشباب والفتيات حتى صارت لديهم أهم من المطعومات بل تحولت عند بعضهم إلى إدمان يقتل الأعمار والطاقات بما تحمله من أعمال ومشاهدات تتخذ من العرى والإيحاءات ما يطفئ أنوار الإيمان ويشعل نيران الشهوات والنزوات، ويحول المنكر إلى معروف ويغير القيم والموازين، ومع الأفلام والمسلسلات تتعاون الأغانى والرقصات.

وبين الأغانى مناقشات، تشكك فى الثوابت والمسلمات، وتمجد فى الغرب وسلوكياته، وتصم المستمسكين بدينهم بالجمود والرجعية والظلامية، وتقلب الحقائق التى تصفع الأفاكين من أن العصور المظلمة فى أوروبا كانت هى عصور النور والحضارة لدى المسلمين، وتستغل الفراغ الدينى لدى عامة المسلمين- وعلى الأخص من حرموا من التربية الدينية- فى زرع الكراهية لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة، ويسمون ما يقدمونه فى ذلك تنويراً أو تحديثا مع أن الإسلام هو الذى أخرج البشر من الظلمات إلى النور، وهكذا يحبطون أثر الصيام والقيام.

والغريب فى الأمر أن تجد من بعض الشرائح من يحرص على أداء التراويح فى مسجد يسرع إمامه فى القراءة أو يوجز فيها حرصا منه على مشاهدة تلك المسلسلات فإذا سألته عن ذلك قال: روّح القلب ساعة وساعة، مع أن الترويح فى الإسلام له ضوابط وغايات، وحدود وآليات، ثم إن رمضان بتجلياته وخصائصه لا ينبغى إضاعة لحظة منه بدون استثمارها فى تحصيل الحسنات وتقديم القربات.

إن المفاهيم المغلوطة التى تبنتها وسائل الإعلام جعلت اهتمام كثير من الصائمين ينصرف إلى مشاهدة هذه المنكرات ويتبرم بمن يرتل الآيات ويختم القرآن فى شهر كان نبى الرحمة يراجعه فيه مرتين.

وقد نجد من بعض القنوات ذرا للرماد فى العيون أن تذيع بعض البرامج الدينية غير أنها تصر على أن تكون مقدمات هذه البرامج من السافرات أمام الشيوخ والعلماء بحيث يكون ظهورهن أمامهم إقرارا بمشروعية هذا السفور، وقد تذيع سيرة من سير العلماء والزهاد لكنها تصر أن تدخل فى حلقاتها أدوارا لنساء يضعن على وجوههن من الأصباغ والمساحيق ويظهرن ما حرم الله ظهوره مما يحول الأنظار من مواقف هذا العالم إلى التمتع بما يظهر من حسن قيامهن بهذه الأدوار وبهذه الأزياء.

ولا مانع لدى المخرج من أن يختلق بعض المواقف التى يقف فيها العالم أمام امرأة سافرة ليجيب على سؤالها فالمهم عنده استغلال كل مشهد فى جذب المشاهد بالحلال أو الحرام.

والآن وقد حل بنا هذا الشهر الكريم وأنفقت الملايين على إنجاز هذه الأعمال هل يمكن أن نحلم بأن يعود للشهر ما كان له على مدى ثلاثة عشر قرنا قبل أن يطأ المستعمر أرض الإسلام؟ هل يمكن أن نوجه النصيحة لمن يمول هذه الأعمال ولمن يخرجها ولمن ييسر لهم إذاعتها أن يتقوا الله فى شبابنا وفى أخلاقنا وقيمنا ومستقبلنا؟ هل يمكن أن نذكرهم بأن عين الله لا تنام وأنه يعلم السر وأخفى وأنه سيحاسب على كل ما يسجله الملكان (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق:18) بل سيحاسب على الآثار المترتبة على كلامنا وأفعالنا قال تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم) (يس:12).

هل يمكن أن يتذكروا أن ما يجمعونه من مال وأرباح وما يحصلون عليه من سمعة وشهرة سيتركونه لا محالة عندما يحين الأجل وليس فى الأكفان جيوب (وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا) (المنافقون:11).

هل يمكن أن نستخدم نعم الله علينا فيما يرفع شأن أمتنا، ويثبت هويتنا ويعزز استقلالنا الفكرى والخلقي، ويبرز قيمة الإسلام على أنه الدين الحق والنعمة الكبرى على هذه الأمة منذ أن نزل عليها قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلامَ دِيناً) (المائدة:3) إنه الحق وغيره الباطل (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ) (يونس:32).. إنه صراط الله المستقيم وغيره سبل العوج والضلال (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ) (الأنعام:153).

هل لنا أن نطمع فى أن يكون رمضان هذا العام محطة نراجع فيها نفوسنا منتجين ومشاهدين فندرك خطورة المكر الإعلامى الصهيونى ونعود إلى نفوسنا فنغيرها ليغير الله ما بنا من ضعف وذلة وهوان:

(إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ) (الرعد:11).

لقد كان رمضان شهراً للتربية ومدرسة للتغيير والمحاسبة وتذوقا للفرحة الحقيقية حين يوفق الصائم إلى الصبر عن المطعم والمشرب إلى غروب الشمس وتذوقها مرة أخرى حين ينتهى رمضان وقد من الله عليه بإكمال العدة وإتمام النعمة، واستبشارا بالفرحة الكبرى حين يلقى مولاه “للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه”. فأين نحن الآن من رمضان الذى كان؟

نضرع إلى الله أن يرد الأمة إلى دينها رداً جميلاً حتى تنال النصر الذى تذوقته فى رمضان بدءا من غزوة بدر وانتهاء بالعاشر من رمضان ومروراً بالفتح وعين جالوت وحطين.. إنه ولى ذلك والقادر عليه.

بقلم: أ. د. محمد المختار محمد المهدى

الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية